|

|

|

Die nachstehende

Arbeit kam zum Erstabdruck im Jahrbuch Bad Salzuflen 1999.

Dem Autor, Herrn Dr. Nicolas Rügge, und den Herausgebern des

Jahrbuches, den Herren Franz Meyer, Uwe Rottkamp und Stefan

Wiesekopsieker bin ich für die Genehmigung, den Aufsatz in der

Wüstener Geschichts-Hompage „www.woiste.de“ veröffentlichen zu

dürfen, sehr dankbar. Berührt doch das Geschehene nicht nur die

Verhältnisse im Fürstentum Lippe um die Wende vom 18. zum 19.

Jahrhundert sondern auch die Geschichte der beiden Bauerschaften

Ober- und Unterwüsten und im weitesten Sinne auch meine eigene

Familienhistorie. |

|

"Des Leibeigenthums entlassen"

Ein Freikauf aus Wüsten aus dem Jahre 1796 |

|

| Nicolas

Rügge |

|

Auf zahlreichen lippischen Höfen

werden noch Schriftstücke aus vergangenen

Jahrhunderten verwahrt. Was die Vorfahren mit

Bedacht aufhoben, weil es ihre Rechte und Ansprüche

dokumentierte, hat zwar inzwischen meist keine

praktische Bedeutung mehr, ist aber für den

Historiker von hohem Aussagewert. Denn die

erhaltenen Schuldverschreibungen, Eheprotokolle,

Prozeßakten usw. ermöglichen detaillierte Einblicke

in die Sozial- und Familiengeschichte früherer

Zeiten und ergänzen die „offiziellen“, in den

staatlichen und kommunalen Archiven verwahrten

Bestände. |

|

Doch so erfreulich es ist, wenn ein

Hof- und Familienarchiv gepflegt und in Ehren

gehalten wird, es besteht immer die Gefahr, daß die

Überlieferung auf längere Sicht verloren geht. Ein

Hausbrand kommt |

|

|

|

heute zwar viel seltener vor als früher, doch was

zehn Generationen aufgehoben haben, wirft die elfte

möglicherweise achtlos weg. Auch werden die

Dokumente nicht immer sachgerecht gelagert, sondern

mitunter dem Licht oder der Feuchtigkeit zu sehr

ausgesetzt. Im Zweifelsfall ist daher zu erwägen, ob

man sich nicht lieber eine gute Reproduktion an die

Wand hängen und die Originale als Leihgabe einem

Archiv übergeben sollte. Die Eigentumsverhältnisse

ändern sich hierdurch nicht, und die alten „Schätze“

können jederzeit nach Hause zurückgeholt werden. |

|

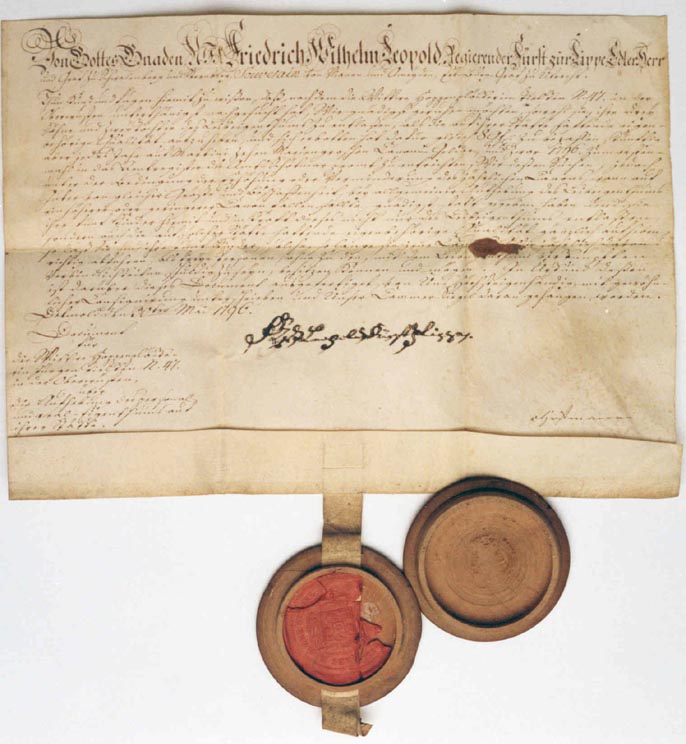

Auf solche Weise erhielt das Stadtarchiv Bad

Salzuflen im Dezember 1996 eine 200 Jahre alte

Pergament-Urkunde mit (etwas beschädigtem) Siegel.

Der Eigentümer Ewald Becker aus Lemgo-Brüntorf,

machte das Dokument damit dankenswerterweise der

Öffentlichkeit bekannt und zugänglich.1 |

|

|

|

|

|

Die Urkunde

über den Freikauf der Witwe Tielke mit der Unterschrift des

Fürsten Leopold zur Lippe und dem (beschädigten) Siegel der

Fürstlich Lippischen (Rent-)Kammer. |

|

| Der

Text der Urkunde lautet: |

|

Von Gottes Gnaden, Wir Friedrich

Wilhelm Leopold, Regierender Fürst zur Lippe, Edler

Herr und Graf zu Schwalenberg und Sternberg,

Souverain von Vianen und Ameyden, Erb-Burg-Graf zu

Ütrecht. |

|

Thun kund und fügen hiermit zu

wissen, daß, nachdem die Wittwe Hoppenplöckerin

Tielken N[ummer] 47 in der Oberwüsten unterthänigst

nachgesucht hat, Wir gnädigst geruhen möchten,

sowohl sie, ihre drey Söhne und zwey Töchter des

Leibeigenthums zu entlassen, als die auf ihrer

Stätte haftende eigenbehörige Qualität aufzuheben,

und sich erbotten hat dafür gleich 8 Gfl. [=

Goldflorin, Gulden] zu bezahlen, künftig aber jedes

Jahr auf Martini [= 11. November] zehn

Mariengroschen Canons-Gelder, und zwar 1796 zum

erstenmahl in das Rentregister des Amts Schötmar

promt zu entrichten, wir dessen Suchen, jedoch unter

der Bedingung der Erhöhung oder Verminderung des

jährlichen Canons, wann auf Güter von gleicher Größe

und Beschaffenheit, bey allgemeiner Aufhebung des

Leibeigenthums ein |

|

|

|

höherer oder geringerer Canon fallen sollte,

gnädigst statt gegeben haben und sie, ihre fünf

Kinder hiemit und in Kraft dieses [Briefes] nicht

nur des Leibeigenthums entlassen, sondern auch die

auf solcher Stätte haftende eigenbehörige Qualität

gänzlich aufheben, so daß Sie und ihre Kinder

solche, so lange sie jene Canons-Gelder jährlich

davon richtig abführen, als freie Personen, ohne zu

den mit dem Leibeigenthum verknüpften

Verbindlichkeiten schuldig zu seyn, besitzen können

und mögen. Zu Urkund dessen ist darüber dieses

Document ausgefertigt, von Uns Höchsteigenhändig,

mit gewöhnlicher Consignierung unterschrieben und

Unser Cammer-Siegel daran gehangen worden. |

|

Detmold den 30ten Mai 1796. |

[gez.] F W Leopold Fürst z[ur] Lippe.

v. Hoffmann [Kanzler] |

|

Document für die Wittwe Hoppenplöckerin Jürgen

Tielken N[ummer] 47 in der Oberwüsten, über die

Aufhebung des personal- und real-Eigenthums auf

ihrer Stätte. |

|

|

|

Um nun die Art der hier vorgenommenen

„Befreiung“ besser verstehen zu können, sei kurz an

die grundherrschaftliche Verfassung der lippischen

Dörfer erinnert. Die damals als „Colonate“

bezeichneten ländlichen Anwesen, wurden von den

Bewohnern fast ausnahmslos nur „meierstättisch“

besessen, was bedeutete, daß die wirtschaftenden

Familien streng genommen nicht über Eigentumsrechte

an Grund und Boden verfügten. Auch wenn sie in der

Regel über eine viele Generationen ungestört im

Besitz der Höfe blieben, waren sie rechtlich gesehen

nur Erbpächter, die ohne Zustimmung des Grundherren

keine Verpfändungen oder gar Veräußerungen vornehmen

durften. |

|

Die Witwe Tielke stand als „Hoppenplöckerin“

auf der zweituntersten Stufe der, je nach

Steuerkraft, in verschiedene Besitzklassen

eingestuften Colonate. Der kleine Hof war eine

typische Spätsiedlerstelle, deren Gründung erst in

eine Zeit fiel, als das beste Ackerland längst an

die größeren Höfe vergeben war. Der Stättegründer

Jürgen Tielke stammte vermutlich von dem Hof Nr. 11

in Unterwüsten (heute Pehlen Nr. 2). 1669 erhielt er

vom Landesherrn ein kleines, zusammenhängendes

Landstück in Oberwüsten angewiesen und baute dort

ein Haus. Durch diese Ansiedlung auf einem zuvor als

Hude oder Wald genutzten Gelände, das dem lippischen

Grafen gehörte („Zuschlag“), wurde Tielke, anders

als seine Vorfahren, dem Landesherrn „eigenbehörig“

(leibeigen). Zur Unterscheidung von den anderen

Wüstener Familien dieses Namens wurde die Stätte,

wie in der Urkunde zu lesen, nach dem Erstsiedler

mitunter als „Jürgen-Tielke“ bezeichnet. |

|

Der Ertrag der Stätte war gering, und

die Bewohner mußten sich zweifellos im

Leinengewerbe, als Arbeitskräfte auf den großen

Höfen oder als Wanderarbeiter einen zusätzlichen

Erwerb verschaffen. Selbst nach vermutlichen

Neuerwerbungen im Zuge der Gemeinheitsteilungen

gehörten nur 3,75 ha Land zu der Stätte (1883). Von

der Familie Tielke ging der Hof um 1900 an die

Eheleute Becker in Brüntorf über, von deren

Nachfahren Ewald Becker das Stadtarchiv die Urkunde

erhielt. An die Tielkes erinnern noch zwei Häuser

von 1813 und 1882 mit Torbogeninschriften (Voßhäger

Weg 5/5a).2 |

|

Wie in der textlichen Zusammenfassung

der Urkunde betont wird, wurde die Familie Tielke in

doppelter Weise „befreit“. Zum einen ging es um das

„Leibeigentum“3 im engeren Sinn: Von den

persönlich Unfreien stand dem Leibherrn (hier: dem

lippischen Grafen) der „Sterbefall“ zu, eine Art von

Erbschaftssteuer, die die „Leibfreien“ unter den

lippischen Bauern nicht zu entrichten brauchten.

Außerdem waren die „Eigenbehörigen“ in ihrer

Freizügigkeit eingeschränkt: Wollten sie fortziehen

oder auf einen freien oder fremden Herren

zugehörigen Hof heiraten, mußten sie sich zuvor bei

ihrem Leibherrn freikaufen. Freibriefe solcher Art

wurden häufig ausgestellt. |

|

Zum anderen handelte es sich in

diesem Fall um den dauerhaften Freikauf der

gesamten Stätte von den leibherrlichen Lasten.

Zugleich fiel fortan auch eine |

|

|

|

Modernisiertes Deelentor am Haus Voßhäger Weg 5a in

Bad Salzuflen, Ortsteil Wüsten (ehemals Oberwüsten

Nr. 47). Die Torbogeninschrift erinnert an die einst

hier lebende Familie Tielke. |

|

Der

ungelenk formulierte Text lautet:

ANNO 1813 DEN 5 JULIUS HAT JOHANN HENRICH TIELCKE

UND ANNA MARIA FRIEDERIKE KORTMEIERS HABEN DIESES

HAUS LASSEN BAUEN BIS HIERHER HAT MICH DER

HERR GEHOLFEN |

|

|

| wichtige

grundherrliche Abgabe fort, nämlich der bisher beim

Hofantritt zu zahlende Weinkauf. Dies scheint sich

jedenfalls hinter der Aufhebung des „real-Eigenthums“

zu verbergen. Die flächendeckende Umwandlung dieser

Abgaben in feste, ablösbare Renten war schon in der

Regierungszeit des reformfreundlichen Grafen Simon

August (1747-1782) geplant gewesen.4 Der

zitierte Urkundentext von 1796 zeigt, daß man damals

ein solches Gesetz in absehbarer Zeit erwartete und

für die zukünftigen Regelungen „bey allgemeiner

Aufhebung des Leibeigenthums“ Vorsorge trug.5

|

|

Was die Witwe Tielke für sich und ihre Kinder

erlangte, wurde für die anderen dem lippischen

Fürsten eigenen Familien erst 1808 Wirklichkeit. Die

große Ablösung der grundherrlichen Hauptlast,

nämlich der Abgaben und Dienste, setzte erst 1838

ein.6

|

|

Warum den Tielkes schon 1796 an einer Freilassung

gelegen war, lässt sich aus ihren etwas verwickelten

Familien- und Verwandschaftsverhältnissen

erschließen.7 Die 1796 als Witwe Tielke

bezeichnete Frau war zu dieser Zeit 46 Jahre alt.

Sie war geboren am 25. Februar 1750 als Margarete

Ilsabein, Tochter des Friedrich Johann Henrich Pauk

oder Buschmeier in Unterwüsten Nr. 31 (heute

Salzeweg 12). Dieser kleine Hof, ebenfalls eine

Hoppenplöckerstätte, wurde analog zum „Jürgen-Tielke“

auch als „Bernd-Pauk“ bezeichnet. Margarete

Ilsabeins Mutter hatte das Anwesen geerbt; ihr Vater

war aus dem Krautkrug gebürtig und hatte den

Hofnamen angenommen. Am 3. Juni 1771 fand die Heirat

mit dem kinderlos verwitweten Johann Töns Tielke in

Oberwüsten Nr. 47 statt. Sie zog zu ihm auf die

Stätte, wo dem Ehepaar fünf Kinder geboren wurden:

Johann Henrich (1772), Anna Elisabeth (1775), Johann

Bernd (1778), Philipp Henrich (1778) und Johann

Friedrich (1783). |

|

Am 14. März 1784 starb Frau Tielkes Vater, der

Witwer F.J.H. Pauk oder Buschmeier, nach längerer

Krankheit im 58. Lebensjahr. Auf dem Totenbett hatte

er ihr als einzigem überlebendem Kind seine Stätte

und all sein Hab und Gut vermacht. Der eigentliche

Anerbe Johann Albert war einst ohne Erlaubnis aus

dem Land gegangen und soll 1778 als preußischer

Soldat im bayerischen Erbfolgekrieg in Sachsen

gestorben sein. Da Pauk als Eigenbehöriger nicht so

ohne weiteres über seinen Nachlaß und die Erbfolge

verfügen konnte, war ein längerer Schriftwechsel mit

dem Amt erforderlich.8 Doch

schließlich trat Margarete Ilsabein Tielke geb. Pauk

ihr elterliches Erbe an, so daß sie gemeinsam mit

ihrem Ehemann nun über zwei Stätten gleichzeitig

verfügte! Dabei war der Pauksche Hof in Unterwüsten

anscheinend attraktiver: Statt eines einzigen

Gebäudes wie bei Tielke gehörten nämlich ein

Wohnhaus, eine Leibzucht und ein Backhaus dazu. Auch

scheint das Land ertragreicher gewesen zu sein.9

Wohl aus diesen Gründen zog das Ehepaar Tielke um

1785 aus Oberwüsten dorthin um, wo ihnen schließlich

noch die Tochter Anna Sophia Friderica (1786), jetzt

unter dem Hofnamen Pauk, geboren wurde.

|

|

Nachdem der Ehemann Johann Töns Tielke, nun Pauk

genannt, am 1. Februar 1791 an der "Hauptkrankheit"

gestorben war, verwaltete die Witwe mit ihren

inzwischen nur noch fünf Kindern10 den Besitz

zunächst allein. Erst 1796 plante sie, eine zweite

Ehe mit dem Witwer Johann Hermann Pumpenmeier in

Unterwüsten Nr. 46 einzugehen. In diesem

Zusammenhang gehörte zweifellos der Entschluß zum

Freikauf. Denn durch die Heirat am 20. Oktober 1796

brachte die Witwe Tielke sogar eine dritte Stätte in

ihren, wenigstens zeitweiligen Besitz. Unklar ist,

ob sie zusammen mit ihren Kindern sofort zu ihrem

neuen Ehemann ziehen wollte und deshalb die

persönliche Freiheit für alle und die freie

Verfügbarkeit über ihre zuvor eigenbehörigen Stätten

benötigte. Jedenfalls ließen beide Eheleute am 5.

Juni 1801 ein neues Wohnhaus auf dem Hof Pumpenmeier

errichten.11 Hier, in der heutigen

Ringstraße 6a, ist Margarete Ilsabein auch am 15.

April 1823 im Alter von 73 Jahren an der

„Auszehrung“ gestorben. Ein anderes Motiv für den

umfassenden Freikauf könnte gewesen sein, über die

Erbfolge auf ihren anderen beiden Besitzungen frei

bestimmen zu können. Für den Paukschen Hof, der

ebenfalls am 30. Mai 1796 aus der Eigenbehörigkeit

entlassen wurde,12 muß auch eine entsprechende

Urkunde ausgefertigt worden sein, die die selbe

Person nicht als „Witwe Tielke“, sondern als „Witwe

Pauk“ genannt haben muß! So kam es jedenfalls, daß

von den beiden schließlich überlebenden Söhnen der

ältere die Stätte des Vaters erbte (Johann Henrich

Jürgen-Tielke, 1772-1847) und der jüngere die Stätte

der Mutter (Johann Bernd Pauk oder Buschmeier,

1778-1861). Der jüngste Sohn Philipp Henrich, vom

Pfarrer als hoffnungsvoller Jüngling (juvenis bonae

spei“) betrauert, starb 1796 im Alter von 15 Jahren

an einer in Wüsten grassierenden Ruhrepidemie. |

|

Die beiden Töchter heirateten später inerhalb der

Bauerschaft Unterwüsten auf die Höfe Franzmeier (Anna

Elisabeth, 1775-1814) und Wichmann Nr. 41 (Anna

Sophia Friderica, 1786-1866). – Das letzte genannte

jüngste der 1796 freigelassenen Kinder verstarb also

erst zu einer Zeit, als sich die Nachkommen der

einst „eigenbehörigen“ Lipper schon auf dem Weg ins

Kaiserreich befanden. |

|

|

Anmerkungen

|

1

Siehe den Bericht "Die Witwe und der Fürst", in

Lippische Landeszeitung vom 20.2.1997. Das dem Bad

Salzufler Stadtarchiv übergebene Dokument trägt

jetzt die Signatur S 10. - Für freundliche

Unterstützung danke ich Herrn Stadtarchivar Franz

Meier.

2 Erwin Schubert, Zeugen aus der

Vergangenheit Wüstens, Bad Salzuflen-Wüsten 1990, S.

68.

3 Vgl. Bernd Hüllinghorst, "Das keine

ärmere geplagte leute in der Grafschaft Lippe

wohneten!" Die lippische Leibherrschaft im 17.

Jahrhundert, in: Der Weserraum zwischen 1500 und

1650: Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur in der

frühen Neuzeit, Marburg 1993, S. 93-113. Zur

Einführung in die frühere lippische Agrarverfassung

vgl. immer noch Albrecht Tasche, Das lippische

Höferecht, Lage 1909; Heinrich August Krawinkel, die

Grundherrschaft in Lippe, in: Mitteilungen aus der

lippischen Geschichte und Landeskunde 15 (1935), S.

82-162.

4 Erich Kittel, Heimatchronik d. Kreises

Lippe, Köln 1978, S. 164. |

|

|

5 Bei

einem entsprechenden Freikauf des Hofes Feger Nr. 5 in Hardissen wurde bereits 1791 sogar von "künftiger"

allgemeiner "Aufhebung des Leibeigenthums"

gesprochen: vgl. Nicolas Rügge, Hardissen. Eine

lippische Ortsgeschichte, hrsg. vom Lippischen

Heimatbund, Ortsverein Lage, Lage 1997, S. 57.

6 Vgl. Dieter Potente, Ländliche

Gesellschaft im Zeitalter der Revolution, päd. Diss.

Münster 1987, S. 212 ff.

7 Hauptquelle für die folgenden Angaben

sind die auf Mikrofiches verfilmten Wüstener

Kirchenbücher sowie die Eheprotokolle (L 108 A) im

Staatsarchiv Detmold (STAD).

8 STAD, L 83 A, Nr. 12 P 110.

9 Vgl. das Salbuch (Vorläufer des

heutigen Katasters) von 1782: STAD, L 101 C 1, Amt

Schötmar Nr. 15, S. 1454f (Pauk) und S 1676f. (Tielke).

10 Der 1783 geborene Sohn Johann

Friedrich war am 8. Mai 1784 gestorben.

11 Sie wird in der Inschrift als "Anna

Margarethe Ilsabein Berndt Pauks" bezeichnet; vgl.

Schubert (wie Anm. 2), S. 46.

12 STAD, L 101 C 1, Amt Schötmar Nr. 15

S. 1454f. |

|

|

|

| |