|

Der Grabhügel von Wüsten-Hellerhausen[1] |

|

Leo Nebelsiek,

Detmold |

|

Der Landwirt

Stratemann[2] in

Unterwüsten-Waldemeine, der ein lebhaftes Interesse an der

Geschichte seines Heimatdorfes nimmt, machte mich eines

Tages auf einen flachen Hügel in einer Ackerflur des Wüstener Ortsteiles Hellerhausen aufmerksam. Es handelte

sich offensichtlich um einen vorgeschichtlichen Grabhügel,

der in Gefahr war, durch die Ackerwirtschaft völlig zerstört

zu werden. |

|

|

|

Der flache

Grabhügel von Wüsten-Hellerhausen. |

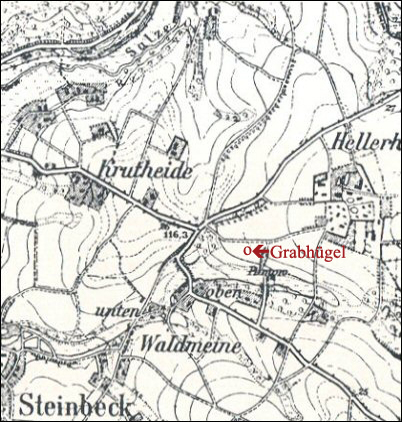

Der Hügel lag in Unterwüsten -

Meßtischblatt 2083 Herford-Ost - westlich von dem

Ortsteil Hellerhausen, 60 Meter östlich der

Weggabelung[3] bei Punkt 116,3

in der Ackerparzelle 218/83 "Das Lange Holz". Das

Feldstück senkt sich hier sanft nach W gegen ein

kleines Quelltal[4]. Der hier

ehemals vorhandene Wald wurde in den Jahren 1920 bis

1922 gerodet und urbar gemacht. Nach Mitteilung des

Herrn Stratemann pflanzte der alte Meier-Johann[5]

in den 1870er Jahren einen doppelten Ring Fichten um

den Hügel, "da dort ein Herzog oder König begraben

liege". |

|

|

|

Ausschnitt aus dem

Meßtischblatt 2083, Herford Ost

aus den 1930er Jahren. |

Bei der Urbarmachung wurde der Grabhügel

oberflächlich abgetragen. Mit den anfallenden

Erdmassen füllte man eine im S dicht an dem Hügel

vorbeistreichende Erosionsrinne. Dabei sollen

mehrere Urnen zutage gekommen sein, über deren

Verbleib jedoch nichts näheres mehr zu ermitteln

ist. Die Untersuchung wurde im Anschluß an die

Grabung[6] auf dem

benachbarten Flurstück "Hühnerbrink" im Spätsommer

1935 mit vier Arbeitern durchgeführt.

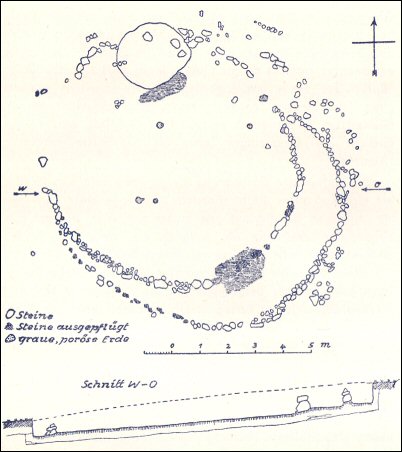

Schon nach dem Wegräumen der hier nur 20 bis 25

Zentimeter dicken Ackerkrume zeigten sich zahlreiche

Steine, die einen 8½ Meter im Durchmesser haltenden

Ring bildeten. Nach Aussage des Pächters Fritz Bünte

und seines Gespannführers ist hier jedes Jahr bei

der Bestellung eine Anzahl Steine ausgepflügt

worden.

Die Grabung wurde in der Weise weitergeführt, dass

ein nach allen Seiten etwa 2 Meter über den

Steinring hinausgreifendes Planum schichtweise

tiefer gebracht wurde, unter Aussparung zweier sich

in der Mitte kreuzender Profilbänke, die von N nach

S und von W nach O ausgerichtet waren. Der hier

anstehende steinfreie Lößlehm begünstigte ein

sauberes Arbeiten sehr.

|

|

|

|

Die

Ausgrabungsstelle nach dem Wegräumen der

Ackerkrume.

Im Hintergrund die alte Waldemeine-Siedlung.

Ansicht von NO. |

Um Dicke und

Beschaffenheit der Ringpackung festzustellen, wurde

im SO ein 1,2 Meter breiter Graben von außen her

gegen die Packung geführt. Dabei stießen die

Ausgrabenden auf eine zweite Steinsetzung, die - wie

sich später herausstellte - dem Hauptringe

sichelförmig vorgelagert war. Die Lücken in den

Ringen sind ursprünglich nicht vorhanden gewesen;

die fehlenden Steine wurden bei der Urbarmachung

oder beim Pflügen herausgehoben. Ihre Standspuren

ließen sich auf dem Planum deutlich als dunkle, mit

Humus angefüllte Gruben nachweisen. |

|

|

|

Der Grabhügel von

Wüsten-Hellerhausen.

Grundriß und Schnitt W-O. |

Beide Ringe sind sehr

sorgfältig angelegt. Als Material dient fast

ausschließlich nordische Geschiebe, überwiegend

Granite von einfacher bis vierfacher Kopfgröße. Im N

und WNW war die Steinsetzung offensichtlich beim

Roden teilweise zerstört worden. Zu erwähnen sind

noch mehrere kleine "Ausbauten", die sich im SO und

NO an die Ringpackungen schlossen. Trotz sorgfältiger

Untersuchung konnte in ihnen nichts festgestellt

werden, was Rückschlüsse auf ihre Zweckbe-stimmung –

etwa zur Aufnahme von Nachbestattungen oder dgl. –

zuließe.

Im SSO fand sich unter dem Hauptringe in einer Tiefe

von 60 Zentimeter eine etwa 1½ Meter lange und 1

Meter breite verfärbte Stelle, hellgrau mit

schwarzen Flecken, die – nur wenige Zentimeter dick

– vorwiegend aus vermodertem Holz bestand.

Dazwischen lagen einige Stückchen Holzkohle.

An mehreren Stellen wies das Planum weitere, meist

kleinere Verfärbungen auf, die von ähnlicher

Beschaffenheit waren. Die auffallendste lag im

SW-Sektor, nahe an der Mittellinie W -O. Sie war in

60 Zentimeter Tiefe 3 Meter lang und 1,50 Meter

breit. Beim Tiefergehen löste sie sich in zwei

gesonderte Stellen auf, deren Mittelpunkte in 85

Zentimeter Tiefe 60 Zentimeter voneinander entfernt

waren. Zuletzt lagen zwei kinderkopfgroße Mulden

vor, die den gewachsenen Boden eingetieft und mit

einer sehr weichen, porösen grauen Erde ausgefüllt

waren. Gleichartige Erscheinungen wurden im

NO-Sektor, hart an den Steinen des Hauptringes sowie

im NW-Sektor festgestellt.

|

|

|

|

Ringpackung mit sichelförmigem

Vorbau

Ansicht von O. |

Sich in der Mitte kreuzende

Profilbänke.

Blick in den NO-Sektor. |

|

Eine auffallende Beobachtung erregte

schon bald nach Beginn der Grabung meine Aufmerksamkeit. Bereits in einer Tiefe von 20 Zentimeter

hob sich auf dem sauber gemachten Planum eine ringförmige

Zeichnung ab, hellgrau bis weiß, die 20 bis 30 Zentimeter

breit war und mit einem Durchmesser von 4 bis 4½ Meter die

Mitte der Anlage umzog. Beim Tieferlegen des Planums

vergrößerte sich der Durchmesser der Verfärbung, bis diese

auf dem gewachsenen Boden unter der Ringmauer ihr Ende fand.

Im SW-Sektor waren zeitweise 2 bis 3 konzentrische

Kreisstücke zu sehen. Auch in der sichelförmigen Erweiterung

der Anlage fand sich ein gleichartiges Stück eines solchen

Ringes. In den tieferen Lagen ging die grau-weiße Farbe

meist ziemlich unvermittelt ins Schwarze über. Deutlich

zeigten die senkrechten Schnitte an den Profilbänken die

nach außen hin abfallende Richtung der Verfärbung. |

|

|

|

Teilstück des

Hauptringes im SW-Sektor. |

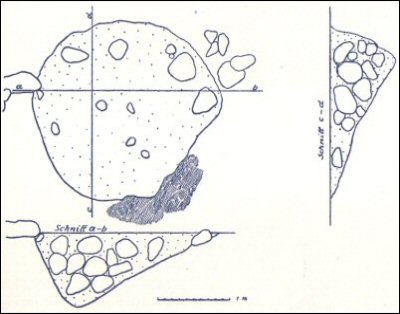

Als das Planum überall bis auf

eine Tiefe von 85 bis 90 Zentimeter unter die

heutige Oberfläche niedergebracht war, hob sich eine

länglich runde graue Stelle schwach gegen den braunen

gewachsenen Lehm ab. Sie lag im NNW hart an der

Ringpackung und hatte einen Durchmesser von 2,50

Meter in Richtung von W nach O und 2,30 Meter von N

nach S. Gegen Mitte des Hügels lag dicht daneben

eine dunkle Stelle von ähnlicher Beschaffenheit wie

die im SO-Sektor.

Beim schichtweisen Tieferlegen des Planums verschwand

die nur wenige Zentimeter dicke dunkle Verfärbung

sehr bald, während die helle bei kleiner werdendem

Durchmesser blieb. Die weitere Untersuchung ergab,

dass es sich um eine Grube handelte, deren Wand im

NW fast senkrecht, nach SO hin weniger steil

einfiel. Um einen Schnitt zu bekommen, wurde

zunächst die Osthälfte vorsichtig ausgeräumt, dann

auch die Westhälfte. Die Sohle lag 1,85 Meter unter

der heutigen Oberfläche, 95 Zentimeter unter dem

Steinringe. |

|

|

|

Die Stelle der

Hauptbestattung.

Schnitt W - S und Schnitt W - O. |

Die muldenförmige Grube war mit Steinen angefüllt,

in der Mehrzahl Granite und andere nordische

Geschiebe; dazwischen lagen einige Brocken unseres

heimischen Keupersandsteins. Die Steine hatten im

Durchschnitt Kopfgröße, einige jedoch waren

erheblich stärker, der größte maß 50x40x35

Zentimeter. Die Lücken zwischen den Steinen waren

mit grauer, etwas sandiger Erde ausgefüllt, in der

sich 5 Flintstückchen, einfache Absplisse sowie

schwache Spuren vermoderten Holzes fanden.

Östlich an die Grube schließend war eine aus 4

größeren und mehreren kleinen Steinen bestehende

Packung angelegt, unter der 3 Absplisse und eine 5

Zentimeter lange feine Klinge aus Feuerstein lagen.

Allem Anschein nach ist die geschilderte Grube die

Stelle der eigentlichen Bestattung. Ob der

Hügel noch weitere Bestattungen enthalten hat, als

deren Reste vielleicht die Stellen anzusehen wären,

die durch die auffallend poröse Erde gekennzeichnet

sind, ließ sich nicht mehr feststellen.

|

|

Mehrfach wurden bei der

Grabung Gefäßscherben gefunden. In den oberen

Schichten und dort, wo gerodet war, auch in tieferen

Lagen, ließen sie sich ohne Schwierigkeiten mit

einer cheruskerzeitlichen Siedlung des ersten

Jahrhunderts n. Chr. Geb. in Beziehung bringen.

Diese Siedlung lag noch nicht 100 Meter nach W,

jenseits eines schmalen Quelltälchens. Die Scherben

sind ohne Zweifel bereits in der Vorzeit von dort

nach dem Grabhügel verschleppt worden[7].

Auch in den ungestörten Teilen des Hügelkörpers

kamen hie und da einzelne Scherben zum Vorschein;

sie waren jedoch atypisch und geben somit keine

Aufschlüsse über Alter und Kulturzugehörigkeit der

Anlage. |

|

Zu klären bleibt noch die oben

beschriebene ringförmige Verfärbung. Berücksichtigt

man, dass bei der Urbarmachung 1922 die Hügelkuppe

bereits um rund 1 Meter abgetragen wurde, dass

ferner durch die feldmäßige Bewirtschaftung der

Hügel immer mehr auseinandergepflügt worden ist, so

wird wahrscheinlich, dass die Verfärbung früher nach

oben hin in eine Spitze oder Kuppe ausgelaufen ist

und somit die Gestalt eines flachen Kegels gehabt

hat.

|

|

Bei der Frage nach der

Entstehung dieser Erscheinung denkt man naturgemäß

zunächst an eine frühe Hügeloberfläche, deren

Pflanzendecke nach einer später erfolgten Aufhöhung

des Hügels die Verfärbung hervorgerufen haben

könnte. Dem widerspricht aber, dass die Verfärbung

in keinem Falle über die Steinringe hinausgreift.

Eine Deutung sei durch folgende Überlegung versucht.

Nachdem die Erbauer der Grabanlage einen Hügel von

flacher Kegelgestalt aufgehäuft hatten, deckten sie

ihn mit Grassoden, Stroh oder Rohr. So entstand ein

kegelförmiges Dach, das unten durch die steinerne

Ringpackung abgestützt wurde. Zum Schluß wurde das

Ganze noch wieder mit einem Mantel aus Erde

überdeckt. |

|

Dass ringförmige

Steinsetzungen bei Grabhügeln der Bronzezeit als

Reste von Grabhäusern anzusehen sind, darauf hat

Prof. Stieren, Münster, bereits vor Jahren

hingewiesen[8]. Das an ein

Rundzelt ohne Tragpfosten erinnernde Grabhaus von

Hellerhausen würde den Baugewohnheiten des

westischen Kulturkreises der jüngeren Steinzeit

entsprechen[9], dessen

Einflüsse sich in unserem Lande bislang nur in

Einzelfunden – Steinbeilen – nachweisen ließen. |

|

Wie wir gesehen haben, hat die

Grabung von Hellerhausen keinerlei datierende

Fundstücke geliefert. Trotzdem können wir durch

Vergleich mit ähnlichen Anlagen unseren Hügel in die

jüngere Steinzeit[10] setzen. Hier sei besonders auf

einen Grabhügel hingewiesen, der in einer

jungsteinzeitlichen Hügelgruppe bei Hamma, Kreis

Stade, untersucht wurde[11].

Auch dort bildete die Stelle der Hauptbestattung –

ein typisches "Untergrab" – eine tiefe, steilwandige

Grube, die mit Findlingen angefüllt war.

Ungewöhnlich bleibt indessen bei unserem Hügel

vorläufig die Lage der Bestattung unmittelbar an der

Ringpackung.

|

|